2025-02-25T12:50:56.953Z

(德国之声中文网)在美国大选两党激烈对峙之际,一向关心国际事务的罗马教宗方济各曾敦促选民们“凭良心思考与选择”,就堕胎及移民等敏感问题“两害相权取其轻”。显然,就大部分中间选民及观察者而言,特朗普即使再度当选,亦有望于美国宪政框架之下节制其权力,更有机会汲取首次执政经验的教训与不足。

然而,纵观特朗普继任以来对几大国际热点的处理轮廓,却令人质疑是否是一场史诗级的灾难?短短一个月时间内,其为世界秩序所带来的思想混乱与精神危机,似乎正在令人难以置信地想起法国诗人波德莱尔(Baudelaire)的《恶之花》(Les Fleurs du mal)。未来四年,美国的民主价值与民主形象将走向何方,委实成为一个需要不断检视的问号。

加沙地带:家园情感 vs.“种族清洗”?

首先,针对巴以冲突,特朗普政府抛出的初步解决方案,显然有悖国际法的道德准则:其虽提议美国接管并开发加沙,但却一度建议加沙地带的巴勒斯坦人“永久”迁出。这一方案即使看似能为加沙“地带”带来繁荣,但却首先否定了巴勒斯坦人作为主体民族在此生活千年的生存权。

此种优先一切的“商业理性”(甚至有传其家族将介入加沙房地产项目),摧毁的是巴勒斯坦民众最原初的家园情感。纵观历史,即使加沙地带曾落入奥斯曼帝国之手,但因流传下来的古老地契,今日的土耳其手中仍有相关档案库及博物馆等,能证实并承认巴勒斯坦民众的房屋土地权。

更令人担忧的是:特朗普政府还拟最快下月宣布“承认以色列对被占领的约旦河西岸主权”。与之相对的是:在巴以战争爆发伊始,罗马教宗方济各便敏锐呼吁“耶路撒冷的所有神圣地点都务必维持现状”——显然:尤其是位于约旦河西岸的耶路撒冷为“三教圣地”(犹太教、基督教、伊斯兰教),为平复不乏血腥的历史争议,严格说来,其应一直依据联合国《第181号决议》属于独立政治主体。

早在2017年,特朗普便在首任期间将美国大使馆正式迁至耶路撒冷。这被外界解读为对以色列实际控制耶路撒冷的默许,并激起了阿拉伯世界乃至包括东南亚穆斯林的不满——此次哈马斯发起的恐怖袭击亦正是以耶路撒冷的清真圣寺阿克萨而命名(“阿克萨洪水”)。倘若此次特朗普在正式宣布以色列占领主权之时,无法妥善处理巴勒斯坦视为首都的东耶路撒冷问题,恐会激起阿拉伯世界新的怨愤。

相关图集:耶路撒冷的今与昔

油山今日:登临油山(也称“橄榄山”),令人叹为观止的耶路撒冷老城便尽收眼底。该高地其实是圣殿山和老城东北、东南山丘带的一部分。本图上可清晰看到:城墙和伊斯兰最古老的宗教建筑— 金顶岩石寺(也称“圆顶清真寺”)。因曾经生长橄榄树,该山在其它语言中亦常被称作“橄榄山”。

油山今日:登临油山(也称“橄榄山”),令人叹为观止的耶路撒冷老城便尽收眼底。该高地其实是圣殿山和老城东北、东南山丘带的一部分。本图上可清晰看到:城墙和伊斯兰最古老的宗教建筑— 金顶岩石寺(也称“圆顶清真寺”)。因曾经生长橄榄树,该山在其它语言中亦常被称作“橄榄山”。 油山昔日:就在近50年前,还全然是另一幅图景:城墙和岩石寺清晰可见,让人猜想到,慑于1967年6月7日的这张图也是从油山上拍摄的。一群士兵在“六日战争”中将油山当作了指挥部。

油山昔日:就在近50年前,还全然是另一幅图景:城墙和岩石寺清晰可见,让人猜想到,慑于1967年6月7日的这张图也是从油山上拍摄的。一群士兵在“六日战争”中将油山当作了指挥部。 阿尔—阿克萨清真寺今日:位于耶路撒冷老城圣殿山的阿尔—阿克萨清真寺被视为仅次于麦加(Mekka)和麦地那(Medina)的犹太教第三大朝圣地。之于犹太人,圣殿山至为神圣,依圣经所传,那里曾建有第一神殿和第二神殿。由之,一再出现紧张和冲突。从1967年起,以色列负责安全事务;一个穆斯林基金会则负责民事及宗教事务。

阿尔—阿克萨清真寺今日:位于耶路撒冷老城圣殿山的阿尔—阿克萨清真寺被视为仅次于麦加(Mekka)和麦地那(Medina)的犹太教第三大朝圣地。之于犹太人,圣殿山至为神圣,依圣经所传,那里曾建有第一神殿和第二神殿。由之,一再出现紧张和冲突。从1967年起,以色列负责安全事务;一个穆斯林基金会则负责民事及宗教事务。 阿尔—阿克萨清真寺昔日:阿克萨是该市最大的清真寺,其名意为“遥远的圣地”,建成于8世纪初。清真寺四周,较小的宗教建筑、花园和水井星罗棋布,在伊斯兰里有“高贵的圣物”之誉。寺中大祈祷厅由7排高大的廊柱支撑,可容纳约4000名信徒。

阿尔—阿克萨清真寺昔日:阿克萨是该市最大的清真寺,其名意为“遥远的圣地”,建成于8世纪初。清真寺四周,较小的宗教建筑、花园和水井星罗棋布,在伊斯兰里有“高贵的圣物”之誉。寺中大祈祷厅由7排高大的廊柱支撑,可容纳约4000名信徒。 大马士革门今日:这个令人印象深刻的耶路撒冷城门矗立在基督徒区和阿拉伯人区的分界线上。进入该城门后,人们便置身于色彩斑斓、熙熙攘攘的阿拉伯市场里的那些小陌深巷。不过,这个通往耶路撒冷老城的北入口有着令人沮丧的名声:数年来,大马士革门成为巴勒斯坦人行刺的血腥地点。

大马士革门今日:这个令人印象深刻的耶路撒冷城门矗立在基督徒区和阿拉伯人区的分界线上。进入该城门后,人们便置身于色彩斑斓、熙熙攘攘的阿拉伯市场里的那些小陌深巷。不过,这个通往耶路撒冷老城的北入口有着令人沮丧的名声:数年来,大马士革门成为巴勒斯坦人行刺的血腥地点。 大马士革门昔日:因朝向叙利亚的大马士革遂得此名的大马士革门建于16世纪,是奥斯曼帝国历史最悠久的最大城门之一。本图摄于1967年。从那以来,除了汽车和墙外人头攒动外,几乎没有什么变化。

大马士革门昔日:因朝向叙利亚的大马士革遂得此名的大马士革门建于16世纪,是奥斯曼帝国历史最悠久的最大城门之一。本图摄于1967年。从那以来,除了汽车和墙外人头攒动外,几乎没有什么变化。 老城今日:耶路撒冷老城里密布小巷,分为犹太区、阿拉伯区、基督徒区和亚美尼亚区;老城被一道城墙所围,城墙建于1535年至1538年,由苏莱曼大帝下令建造。1981年,面积约1平方公里的耶路撒冷老城正式列入联合国世界文化遗产名录。

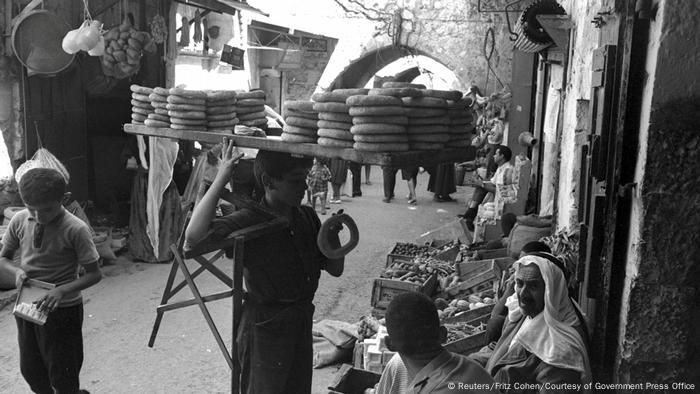

老城今日:耶路撒冷老城里密布小巷,分为犹太区、阿拉伯区、基督徒区和亚美尼亚区;老城被一道城墙所围,城墙建于1535年至1538年,由苏莱曼大帝下令建造。1981年,面积约1平方公里的耶路撒冷老城正式列入联合国世界文化遗产名录。 老城昔日:某些东西永不改变:摄于1967年的这幅照片问世50年后的今天,少年们依然穿行于巷陌间,叫卖刚出炉的、当地人称为“百吉”(Bagel)的芝麻面包圈,售价相当于1欧元。

老城昔日:某些东西永不改变:摄于1967年的这幅照片问世50年后的今天,少年们依然穿行于巷陌间,叫卖刚出炉的、当地人称为“百吉”(Bagel)的芝麻面包圈,售价相当于1欧元。

哭墙今日:世界闻名的哭墙是犹太人的最大圣物。经过严格安全检查后,人们按性别,在哭墙前分开祈祷。信徒们,—有时也有其它宗教的教徒们— 将写有祝辞或祈福愿望的纸条塞进墙缝。方便的做法:人们也可以通过互联网表达愿望,在耶路撒冷打印,塞入哭墙。

哭墙今日:世界闻名的哭墙是犹太人的最大圣物。经过严格安全检查后,人们按性别,在哭墙前分开祈祷。信徒们,—有时也有其它宗教的教徒们— 将写有祝辞或祈福愿望的纸条塞进墙缝。方便的做法:人们也可以通过互联网表达愿望,在耶路撒冷打印,塞入哭墙。 哭墙昔日:此图摄于1967年9月1日,表现哭墙边(亦有“西墙”之称)的以色列人。当时,哭墙在约旦控制了19年后重又对外开放。

哭墙昔日:此图摄于1967年9月1日,表现哭墙边(亦有“西墙”之称)的以色列人。当时,哭墙在约旦控制了19年后重又对外开放。由此可见:特朗普政府的加沙计划看似“高效”,却引发了针对特定族群的“种族清洗”之嫌疑,亦被质疑是否撇弃国际社会长久以来、经由各种斡旋所达成的“两国方案”。尤难想象的是:在激烈战争中遭受人道主义重创的加沙难民,不仅没有得到任何喘息,却即将面对流离失所的迁徙命运,显然,这只会继续强化巴勒斯坦民族的民族主义叙事。

俄乌战争: “帝国政治”与“殖民情结”?

有关加沙问题的巨大争议尚未平息,声称24小时内停止俄乌战争的特朗普,呈现给世界的解决方案却引起了“帝国政治”乃至“殖民主义”的质疑:在其提出的初步轮廓之中,美方本应作为世界道德秩序的代表,目前却似乎过多地迎合普京的霸权主义;而面对实际受害者乌克兰以及三年以来的利益攸关者欧盟一方,则较为缺乏基本的同理心与商榷意愿。

首先:其不顾慕尼黑安全会议上欧盟与乌克兰的呼吁,在随后的利雅得美俄会谈中直接排除了乌克兰与欧盟。即使这仅是为了首先摸清俄罗斯的底线,但在面对来自于乌克兰的情理之中的不满,却反驳暗示俄乌战争责任方甚至似在乌克兰(“你们根本不应开始这场战争”、“你们本可达成协议”);并将乌克兰的合法总统泽连斯基粗暴地称为“没有选举的独裁者”。

此种引发广泛惊愕的运作程序与言谈气氛,令人情不自禁地想起充满绥靖气氛的1938年《慕尼黑协定》;并令人质疑特朗普是否已经公开沦为普京面对国际社会的传声筒?而特朗普政府目前关于乌克兰所展现的“完美受害者”苛责(譬如万斯副总统目前要求的乌克兰“感恩说”),则似乎带有某种“情感霸凌”色彩:即对受害者一方缺乏首要的同情,亦难以看到基于公义与道德支持的努力。

除此之外,争议尤为巨大的是:倘若俄罗斯的领土要求没有丝毫退让,乌克兰反而被迫单方放弃攻下的俄罗斯领土——这不仅将令乌克兰在浴血奋战之后没有迎来任何“胜利”曙光,亦令欧盟与美国三年以来的巨额资金援助付诸东流。而倘若商人出身的特朗普亦心有不甘而最终获得乌克兰50%的关键性矿产资源(据称等价约5000亿美元),却又并不真实提供任何具体性的安全保障,这或许难以平复公众对其“趁火打劫”、“殖民情结”之质疑。

相关图集:俄乌战争三周年

威胁加剧:2021年底的卫星图像显示,俄罗斯军队和重型武器正在俄罗斯小镇叶利尼亚(Yelnya)附近集结,该镇靠近白俄罗斯边境。2021年11月11日,美国时任国务卿布林肯(Antony Blinken)警告俄罗斯总统普京不要入侵乌克兰。但此举未能阻止普京。2022年2月24日普京下令对乌克兰发动全面入侵。

威胁加剧:2021年底的卫星图像显示,俄罗斯军队和重型武器正在俄罗斯小镇叶利尼亚(Yelnya)附近集结,该镇靠近白俄罗斯边境。2021年11月11日,美国时任国务卿布林肯(Antony Blinken)警告俄罗斯总统普京不要入侵乌克兰。但此举未能阻止普京。2022年2月24日普京下令对乌克兰发动全面入侵。 向乌克兰境内发动火箭弹袭击:2022年2月24日的军事行动中,多枚火箭袭击了乌克兰多座城市,包括首都基辅、敖德萨(Odesa)和哈尔科夫(Kharkiv)。基辅一座军事大楼被击中后着火。尽管莫斯科方面坚持称之“特别军事行动”,但事实上一场全面战争已经爆发。

向乌克兰境内发动火箭弹袭击:2022年2月24日的军事行动中,多枚火箭袭击了乌克兰多座城市,包括首都基辅、敖德萨(Odesa)和哈尔科夫(Kharkiv)。基辅一座军事大楼被击中后着火。尽管莫斯科方面坚持称之“特别军事行动”,但事实上一场全面战争已经爆发。 布查大屠杀:数周之内,乌克兰军队成功将俄军赶出了北部城市。然而俄军撤离后,战争罪行浮出水面。布查(Bucha)地区的平民遭受折磨和屠杀的影像传遍了全球。当局报告称,布查地区共有超过 1100名平民被杀。调查人员表示,此次大屠杀是有计划、有针对性的“战略性”暴行。

布查大屠杀:数周之内,乌克兰军队成功将俄军赶出了北部城市。然而俄军撤离后,战争罪行浮出水面。布查(Bucha)地区的平民遭受折磨和屠杀的影像传遍了全球。当局报告称,布查地区共有超过 1100名平民被杀。调查人员表示,此次大屠杀是有计划、有针对性的“战略性”暴行。 生活被摧毁:根据莫斯科方面的说法,对乌克兰的“特别军事行动”原本只打算持续三天时间。然而三年过去了,战争仍在继续。根据智库“战争研究所”(Institute for the Study of War)的最新报告,目前俄罗斯控制着乌克兰约20%的领土,主要集中在东部。这张照片拍摄于2023年5月的顿涅茨克(Donetsk)。

生活被摧毁:根据莫斯科方面的说法,对乌克兰的“特别军事行动”原本只打算持续三天时间。然而三年过去了,战争仍在继续。根据智库“战争研究所”(Institute for the Study of War)的最新报告,目前俄罗斯控制着乌克兰约20%的领土,主要集中在东部。这张照片拍摄于2023年5月的顿涅茨克(Donetsk)。 “公然违反国际法”——俄罗斯在吞并地区举行“公投”:2022年9月,俄罗斯单方面吞并了乌克兰四个地区——卢甘斯克(Luhansk)、顿涅茨克(Donetsk)、扎波罗热(Zaporizhzhia)和赫尔松(Kherson),总面积约9万平方公里。一年后,这四个地区被纳入俄罗斯地区选举。在一次被称为“公然违反国际法”的投票中,普京领导的“统一俄罗斯党”在四个地区均以超过 70%的得票率获胜。

“公然违反国际法”——俄罗斯在吞并地区举行“公投”:2022年9月,俄罗斯单方面吞并了乌克兰四个地区——卢甘斯克(Luhansk)、顿涅茨克(Donetsk)、扎波罗热(Zaporizhzhia)和赫尔松(Kherson),总面积约9万平方公里。一年后,这四个地区被纳入俄罗斯地区选举。在一次被称为“公然违反国际法”的投票中,普京领导的“统一俄罗斯党”在四个地区均以超过 70%的得票率获胜。  数百万人流离失所:乌克兰战争导致数百万人逃离家园,欧洲爆发自二战以来最大规模的难民潮。据联合国统计,乌克兰境内有370万人因战争流离失所,超过600万人向西逃往欧洲,主要前往波兰和德国。

数百万人流离失所:乌克兰战争导致数百万人逃离家园,欧洲爆发自二战以来最大规模的难民潮。据联合国统计,乌克兰境内有370万人因战争流离失所,超过600万人向西逃往欧洲,主要前往波兰和德国。  马里乌波尔——乌克兰抵抗的象征:2022年,俄罗斯对乌克兰南部城市马里乌波尔(Mariupol)围攻长达82天。该市遭到猛烈轰炸,最后乌克兰守军被围困在钢铁厂内。俄罗斯轰炸一家医院后,一张孕妇被紧急撤离的照片震惊世界。这张照片由乌克兰记者拍摄,后来凭借纪录片《马里乌波尔的20天》(20 Days in Mariupol)获得奥斯卡奖。

马里乌波尔——乌克兰抵抗的象征:2022年,俄罗斯对乌克兰南部城市马里乌波尔(Mariupol)围攻长达82天。该市遭到猛烈轰炸,最后乌克兰守军被围困在钢铁厂内。俄罗斯轰炸一家医院后,一张孕妇被紧急撤离的照片震惊世界。这张照片由乌克兰记者拍摄,后来凭借纪录片《马里乌波尔的20天》(20 Days in Mariupol)获得奥斯卡奖。 克里米亚大桥被炸:克里米亚大桥(Crimea Bridge)全长19公里,是欧洲最长的大桥,连接俄罗斯南部与克里米亚半岛。2022年10月,乌克兰发动爆炸袭击,导致与公路桥并行的铁路桥上一货运列车上7个油罐被点燃,公路桥部分路段受损坍塌。2023年7月,克里米亚大桥再次因乌克兰军队袭击而受损。

克里米亚大桥被炸:克里米亚大桥(Crimea Bridge)全长19公里,是欧洲最长的大桥,连接俄罗斯南部与克里米亚半岛。2022年10月,乌克兰发动爆炸袭击,导致与公路桥并行的铁路桥上一货运列车上7个油罐被点燃,公路桥部分路段受损坍塌。2023年7月,克里米亚大桥再次因乌克兰军队袭击而受损。 环境灾难:2023年6月6日,卡霍夫卡大坝(Kakhovka Dam)发生爆炸,导致水库中的水涌入第聂伯河(Dnipro River)。乌克兰和俄罗斯互相指责对方实施了破坏行为,但事发时该大坝是由俄罗斯控制。这场洪水引发了一场环境灾难,摧毁了数千座房屋,可能还造成了数百人死亡。事后有记者发现,俄罗斯方面故意少报了死亡人数。

环境灾难:2023年6月6日,卡霍夫卡大坝(Kakhovka Dam)发生爆炸,导致水库中的水涌入第聂伯河(Dnipro River)。乌克兰和俄罗斯互相指责对方实施了破坏行为,但事发时该大坝是由俄罗斯控制。这场洪水引发了一场环境灾难,摧毁了数千座房屋,可能还造成了数百人死亡。事后有记者发现,俄罗斯方面故意少报了死亡人数。 能源基础设施成为攻击目标:俄罗斯对乌克兰能源基础设施实施了系统性打击。研究人员指出,在俄罗斯全面入侵乌克兰一年后,乌克兰76%的热力电厂被摧毁。至2024年9月,这一比例上升至95%。此外,乌克兰电网也遭到严重破坏,导致大范围停电,尤其在冬季,大规模停电也令人道主义危机进一步加剧。

能源基础设施成为攻击目标:俄罗斯对乌克兰能源基础设施实施了系统性打击。研究人员指出,在俄罗斯全面入侵乌克兰一年后,乌克兰76%的热力电厂被摧毁。至2024年9月,这一比例上升至95%。此外,乌克兰电网也遭到严重破坏,导致大范围停电,尤其在冬季,大规模停电也令人道主义危机进一步加剧。 乌克兰袭击俄罗斯领土:2024年8月,乌克兰武装部队首次对俄罗斯境内发动攻势,在边境,乌军几乎没有遭遇抵抗,并一度控制了库尔斯克地区(Kursk)约1400平方公里土地。但之后,三分之二占领区域重被俄军夺回。

乌克兰袭击俄罗斯领土:2024年8月,乌克兰武装部队首次对俄罗斯境内发动攻势,在边境,乌军几乎没有遭遇抵抗,并一度控制了库尔斯克地区(Kursk)约1400平方公里土地。但之后,三分之二占领区域重被俄军夺回。 无人机之战:俄罗斯和乌克兰都使用无人机进行侦察、监视和定点攻击。专家表示,目前乌克兰战场上至少有100种不同类型的无人机,大小从玩具到小型飞机不等。2024年3月,乌克兰宣布,年产无人机可达400万架。

无人机之战:俄罗斯和乌克兰都使用无人机进行侦察、监视和定点攻击。专家表示,目前乌克兰战场上至少有100种不同类型的无人机,大小从玩具到小型飞机不等。2024年3月,乌克兰宣布,年产无人机可达400万架。 战争造成巨大破坏:三年战争给乌克兰留下了永久的伤痕。在乌克兰东部和南部,许多城镇因遭到俄军炮火袭击如今已成“鬼城”。位于顿涅茨克地区的博戈罗季奇内镇(Bohorodychne)于 2022年6月遭受俄军猛烈攻击,现在几乎成了一座空城。

战争造成巨大破坏:三年战争给乌克兰留下了永久的伤痕。在乌克兰东部和南部,许多城镇因遭到俄军炮火袭击如今已成“鬼城”。位于顿涅茨克地区的博戈罗季奇内镇(Bohorodychne)于 2022年6月遭受俄军猛烈攻击,现在几乎成了一座空城。 生活仍在继续:并非整个乌克兰都处于战争前线。在远离战火的地方,生活仍在继续。商店、咖啡馆和餐馆照常营业,人们通过安装发电机来应对停电。

生活仍在继续:并非整个乌克兰都处于战争前线。在远离战火的地方,生活仍在继续。商店、咖啡馆和餐馆照常营业,人们通过安装发电机来应对停电。 美国是否继续支持乌克兰存疑:美国总统特朗普曾表示,他希望在“24小时内”结束乌克兰战争。然而,他至今未能实现这一承诺。无论是特朗普与俄罗斯的“亲密关系”、他近期施压乌克兰让其与美国签署矿产协议,还是与乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelenskyy)的口水战(特朗普称其为“未经选举的独裁者”),都引发了乌克兰及其盟友对美国是否会继续支持乌克兰的担忧。

美国是否继续支持乌克兰存疑:美国总统特朗普曾表示,他希望在“24小时内”结束乌克兰战争。然而,他至今未能实现这一承诺。无论是特朗普与俄罗斯的“亲密关系”、他近期施压乌克兰让其与美国签署矿产协议,还是与乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelenskyy)的口水战(特朗普称其为“未经选举的独裁者”),都引发了乌克兰及其盟友对美国是否会继续支持乌克兰的担忧。朝鲜半岛及台湾:迷惘与“交易”?

如果说在上述错综复杂的俄乌战争、巴以战争之中,进攻方均声称自己遭受了某种程度的冒犯与挑衅,从而肆无忌惮地挑起了令冲突升级的野蛮武力,接下来令世人高度瞩目的,则是特朗普将如何处理东北亚朝鲜半岛的无核化问题以及台湾问题——毕竟,韩国与台湾均因历史原因或国际公约,是面对核武或强权的“更弱小者”。

事实上,特朗普再度当选以来,韩国朝野已共同担心:面对朝鲜核武可谓“手无寸铁”、仅靠美军萨德系统进行预警与防御的韩国,是否将面临和乌克兰一样的“被边缘化”命运(即被特朗普总统直接排除在朝美核谈判之外)?由于韩国执政党目前深陷尹锡悦总统弹劾案风波,一心接替执政的在野党及党首李在明,不惜改变一向的“反美”基调,急欲推举特朗普获取2025年诺贝尔和平奖。

而依特朗普急功近利、甚至不乏“慕强”色彩的“实用主义”原则,其已在继职当日公开称呼朝鲜为“核国家”(nuclear power)。但朝鲜曾因加入《不扩散核武器条约》(NPT)而本应背负无核化(CVID)义务,这打破了国际禁忌以及联合国安理会决议、“六方会谈”及国际原子能机构等的多年努力,无疑将进一步提高朝鲜的国际地位与谈判筹码,且很可能难以再实现朝鲜半岛的完全无核化。而与此同时,被动的韩国与日本,则或许不得不从长远角度提高军备,甚至发展核武以自保。

而曾被特朗普喻为“笔尖大”的台湾,则更为担心自己的安全利益失去保护。情急之中,意图以更多的武器购买博取特朗普欢心并自保。但以台湾的体量与位置,即使尖端的军事设备或亦无法完全保障其能有效抵御海峡对岸的多条战线及人海战术。而一旦台湾地区与韩国的地域政治博弈白热化,其引以为傲的芯片开发或许难以逃脱以“保护”之名而彻底迁往美国本土的宿命——这样一来,其将极大地失去在地缘博弈之中安身立命之竞争力。

结语

基于上述种种疑问,世界有必要对特朗普解决国际热点问题的外交策略保持质疑与关注——毕竟,二战以来,美国及美元所享有的全球“超级地位”,是因其捍卫了世界民主自由的基本价值及规则秩序。这不仅使其占据了无可置疑的道德高地,亦为自己赢得了大批价值观层面的长期盟友。

如果说商人出身的特朗普在就任美国总统初期,即敏锐地意识到了中国的崛起、世界格局的潜在改变,并寻求以贸易战等挽回美国于全球化过程之中的衰落环节,尚属情有可原、较为“有效”的国际动员;但其再任之后于国际自由民主秩序所造成的巨大震荡,则着实令人迷惘。

在不久前的慕尼黑安全会议之上,德国总统施泰因迈尔罕见地批评特朗普的世界观“无视既定规则”,并一针见血地指出“民主不是一种商业模式”;而日前,针对乌克兰问题纷争,最新赢得联邦大选的梅尔兹亦激烈批评美国已非“四十年前”其了解的美国,而且“大西洋两岸之间的裂痕越来越深”。

或许,特朗普总统处理国际热点的方式,稍有不慎,则有可能化作法国诗人波德莱尔笔下的“恶之花”:即因“和平”、利益等幻象之诱惑,甚至不惜打破禁忌,寄希望于“一日强似一日”的暗黑方式之上。而为了避免任何“恶之花”的绽放,国际社会有必要对“特朗普新政”保持种种警觉,以清醒而有效地达成协商与纠正、制衡与反驳之能力。

吕恒君(Dr. Hangkun Strian),华裔德籍汉学家,曾求学于韩国延世大学、檀国大学,并执教于韩国弘益大学、庆州大学等多所高校。此后在柏林洪堡大学亚非研究所获得哲学博士学位。主要研究及兴趣领域为文学史、电影、国际关系、基督宗教本土化等。

DW中文有Instagram!欢迎搜寻dw.chinese,看更多深入浅出的图文与影音报道。 德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导,以及展现多种角度的评论分析。 文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。 © 2025年 德国之声版权声明:本文所有内容受到著作权法保护,如无德国之声特别授权,不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿,并受到刑事追究。